イーサリアム(ETH)で購入希望の方は以下の

Walletと連携してください。

※すでにSTARYMアカウントをお持ちの方は

ログイン後に

セッティング画面から、

ウォレット連携をお願いします。

―― どのようなアートに興味をもたれてきましたか?

山本宇一 僕はレコードが好きでロックがスタートなんだけど、ロックのレコードいっぱい買っていると、ビートルズとかソニック・ユースとか、いろんなミュージシャンやアーティストとかのジャケットを見ていて、そういうコラボレーションがいいな、格好いいなと思ってアートを見始めたのがきっかけです。アートっていうか、大抵の人はアートって買うというよりは見るものだから。そういう意味ではレコードジャケットは僕の中ではアートかもしれません。一番最初に買ったレコードはピンク・フロイドです。ヒプノシスというアート集団がジャケットのデザインをやっていて、そのあたりからソニック・ユースがリヒター、リチャード・プリンスとかを使うようになってね。

鈴木哲也 あとレイモンド・ペティボンとかね。

―― 確かにアルバムジャケットは、ひとつのアートとして捉えても良いですね。

山本宇一 テイ・トウワくんなんかは、バリー・マッギーや草間彌生、今だったら五木田智央くん、KYNEくんとかもだけど、アート作品と一緒に上がっていっているよね。僕らの前の世代の人たちは大御所とやっていましたけど、自分と同世代の作家とミュージシャンのコラボレーションをリアルタイムで見られるのもいいです。楽しいですよね。

―― 鈴木さんにとってアートとはどのようなものですか?

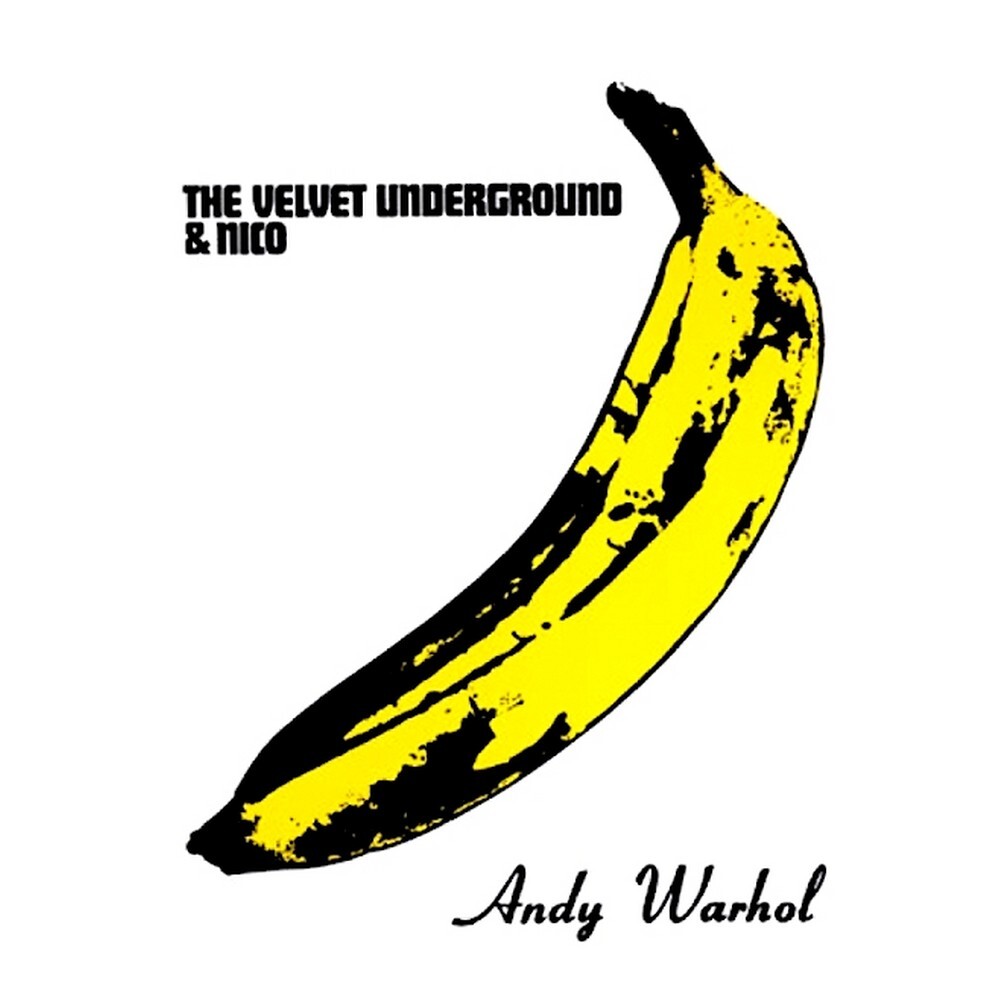

鈴木哲也 正直に言うと、アートはよくわかりません(笑)。ただ、アンディ・ウォーホルは好きでしたね。それも、僕の場合はヴェルヴェット・アンダーグラウンドのプロデューサーというのが大きいんだけれど。僕が中学生の頃、80年代のウォーホルはポップアイコンで日本でCMにも出ていたし、アーティストと言うより不思議な有名人でしたね。

山本宇一 これだよね(ヴェルヴェット・アンダーグラウンド&ニコ『The Velvet Underground & Nico』)。ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのレコードなのに、アンディ・ウォーホルって書いてあるもんね(笑)。

―― 音楽とアートが密接だったのは、アナログ全盛時代だったのかなと思いますが。

山本宇一 そう。しかも音楽とポップカルチャーも相性が良かった。

鈴木哲也 けれど今の音楽は、基本的にすべてエンターテイメントだから。音楽だけでなく、今はすべてがエンターテイメントになりつつあるというのを凄く感じているけど。ファッションも、キャラクターのあるデザイナーをメゾンのディレクターに添えて、その人の顔や名前で見せていく。ストリートもモードもショービジネスの亜流みたいになりつつあるような。ひょっとしたら、アートもそうなっちゃうのかなと。

山本宇一 『アベンジャーズ』も今やエンターテイメントだからね。でも音楽って昔はエンターテイメントではなかったというか、もっと生き方とかだったのかな。今はエンタメになってしまったというか。

鈴木哲也 ロックやポップスが文学の代わりをしていた時代もあったけれど、それは90年代前半くらいで終わった。昔のミュージシャンって、自分のためというか、自分を突き動かす衝動が表現の根っこにあったと思うけど、今は「聴いてくださる皆さん」のためにやっている感じはあるよね。

山本宇一 逆説的に言うと、エンターテイメントが発達してくると、そこから外れたところにあるのがアートになったりする。実際にはミュージシャンの隅々までエンターテイメントというか、いわゆる商売としての音楽活動は行き渡るはずがない。そこには必ずマイノリティがいる。それは昔からそうだと思うんだけど。常にそういう流れがあって、僕らが今も好きで昔のものを掘り出してきているのは、昔はメインストリームではなかったから。常に今もメインストリームでないものはあるのよ。

鈴木哲也 だけどそれも単に量(セールス)の問題で、質の問題ではなくなってるかも。アンダーグラウンドです、硬派です、妥協しません、媚びませんっていうのもある種のポーズにしかならなくて、なにかしらの表現が今の時代を象徴するとか、次の時代を予感させるみたいなものはなくなっているんじゃないかなって僕は思う。

山本宇一 一般的に、大多数の人が触れているものがそうだよね。

鈴木哲也 例えばデイヴィット・バーンの『アメリカン・ユートピア』だって、趣味の良い、大人のための知的なエンターテイメントですよ。少なくとも、あれはロックではない(笑)

山本宇一 『アメリカン・ユートピア』は優れたエンターテイメントだから映画にまでなっているだけで、映画になっていないものの中で、今は僕らが気付いていなくても、将来的に誰かが掘り出す中にアートがあるんじゃないかっていう希望。日本でみんなが知っているアートって、コマーシャルとくっつきやすいのがアートなんですよ。

―― 宇一さんが思うアートの本質ってなんだと思いますか?

山本宇一 昔からシンプルで、家に飾りたいかどうか、お店に置きたいかどうかが価値の基準になってしまうんだけど、そうするとアート性があまりにも強いとか、ハプニングとかインスタレーションみたいなものはなかなかね。おそらくこういう議論って常にどの時代にもあったと思うの。60年代はカウンターだったとか。ただ今はメジャーがあまりにもパワーを持ちやすいから、マイナーなものは埋もれやすい。そういう状況とは別にアートがそこにあったり、部屋に飾ってあるとか、置いてあるとか、何かしらの空間とかに影響を与えるもの。そういうものなのかなって。

―― 自分は80年代、90年代を過ごしていますが、その時代は音楽もアートもまだカウンターらしき感覚があって、斬新で惹かれましたけども。

山本宇一 そうだね。僕らはそういう人たちだと思うから話ができるけど、そうでない人たちは話を聞かないと思う。マイノリティの進化をリアルに見ていられるのは嬉しいですよね。それってメジャーの近くで眺めていられるものではないから。

―― 2022年という時代になって、アートもさまざまな側面で変化を遂げていると思います。この10数年でアートシーンはどのように変化を遂げたと思いますか?

山本宇一 アートをやっている人の中でもゲットマニーして稼ぎたい人もいると思うの。そういう人がちゃんと成功してやっている人もいるしね。

鈴木哲也 僕にとっての現代アートって、やっぱり村上隆さんなんですよね。村上さんにベルサイユ、スペイン、ロンドンと何かやる度に呼んでいただいて海外の会場まで行っていた時期があって。村上さんは芸大では日本画科を専攻していて、経歴的にはファインアートのエリートなんだけど、ある日突然なのか、徐々になのかわからないけど自分をエンタテイナーとして見せていくようになったと思う。そして、村上さんのアートはポップカルチャーを通り越してエンタメになっていった。僕が頻繁に会っていたのは10年くらい前で、その時は、さすがにやりすぎだろと思ったこともあったけれど、あの時点で村上さんはアートの未来を見据えてんだろうなって思う。コマーシャルであることに悪びれず、本人も派手な格好でワーッとやっているエンターテイナー。ある意味、「芸人」なんだけど、それもアーティストだと思うんだよね。だったら、芸を磨いてエンターテイメントとしてどう魅せていくのか。逆にコンセプチュアルで硬派で、客に媚びたりしないぞっていうのも芸のひとつでしかないっていう。

―― そうするとアンディ・ウォーホルなんかはその代表ですよね。

鈴木哲也 そうだし、僕らはアートっていうと作家のピュアで神聖なインスピレーションが作品を生み出し、コレクターやアート業界はそうした作家、作品を愛を持ってサポートするみたいな物語を創造しがちだけど、実際に近くで村上さんのアートへの執念を見てると、もうビジネスすら通り越して戦争なんだよね(笑)。当時、村上さんがよく言ってた「奥の院」っていう表現が僕は好きなんだけど、どうも、アートの世界を突き詰めると、我々庶民には伺いしれない、富や権力だとかを独占している連中がうごめく奥深い場所に突き当たるらしいの。で、いつか、そいつらともやりあうためには無邪気な良い人なんかではいられないんだっていう、なにかオブセッションめいた意気込みというか凄みが村上さんにはあって(笑)。そういう殺気立った世界と比べたら、お金持ちが自宅のリビングに気に入った作品を飾って自慢するなんてのは、とても平和で良いことだと思います(笑)。いずれにせよ、アート作品というのは捉え方が幾通りもあるというか、1枚の絵が持つ意味って、レイヤー状に重なっていて、観る人のフォーカスの合わせ方で変わってくるのだとは思う。

山本宇一 そうなるとフィルターがたくさん揃っている絵の方がいいってことになっちゃいますよね。フォーカスするにはどこにせよ、資産価値もあって、ロマンもあってって。若いときにアートを所有するということは別の次元で考えていたけど、それが大人になると所有するってね。

鈴木哲也 今は若い人のほうがアートは、観るものではなく買うものだと思ってるかも。

山本宇一 僕らのフェーズも変わっているかもね。小中学校の頃に、上野美術館にムンクを1人で観に行ったことがあるの。初めて美術館へ1人で行ってみたけどアートの見方すらわからなくて、1枚の絵を何かあるんじゃないかと思ってじっくり眺めて美術館を出たら、もうヘトヘトになってしまって。だけどその頃はアートって観るしか接点がなかったからね。それがだんだん同世代とかに作家がいるようになったり、アートを持つようになって自分の店に飾ったりだとか、ちょっとフェーズが変わってきているかな。だから見方もだいぶ違ってきているかもね。

Profile

山本宇一 Uichi Yamamoto

1963年生まれ、東京都出身。 空間プロデューサー。都市計画、地域開発などのプランニングに携わった後、飲食業に転身。 1997年にオーナー兼プロデューサーとして駒沢に「BOWERY KITCHEN」、2000年に表参道「LOTUS」、2013年に駒沢「PRETTY THINGS」などカフェをオープン。2000年代の東京カフェブームの立役者として知られている。またニューヨーク発の高級食材店「DEAN&DELUCA」の海外初出店の総合プロデュースや、ロンドンで最も有名な百貨店「Harrods」の世界初となるラウンジ「Harrods Brompton」などのプロデュースも担当するなど多義に渡り活躍中。

鈴木哲也 Tetsuya Suzuki

1969年生まれ。クリエイティブディレクター、編集者。株式会社アップリンク、株式会社宝島社を経て、2005年に株式会社ハニカム設立に参加。同時に同社の運営するwebメディア『honeyee.com』の編集長に就任し、2011年には『.fatale』もスタート。2017年に株式会社ハニカム代表取締役並びに、webメディア『honeyee.com』編集長を退任。現在は企業、ブランドのコンサルティングやクリエイティブディレクションなどの分野で活躍中。